不動産投資用の物件を購入するときや、賃貸経営をする際に気になるのが、物件の「空室率」です。空室率が高い物件は家賃収入を多く得ることができないため、投資家が物件を購入する際に目安のひとつとなっています。本記事では空室率の計算方法などを紹介しますので、これから投資用不動産の購入を検討している人、あるいはすでに賃貸経営をしている人は、ぜひ参考にしてください。

【著者】矢口 美加子

オーナーのための家賃保証

「家主ダイレクト」

こうしたお悩みを抱えている方は、まずは資料ダウンロード(無料)しお役立てください。

空室率とは、賃貸不動産物件で未入居となっている部屋が、全体の部屋数に対して占める割合を指します。賃貸経営において、所有物件の空室率を下げることは重要な課題といえます。

また、空室率は「年単位で計算する」ことが正しく見るためのポイントです。なぜならば、不動産投資は長期的に運用するものですので、通年のデータを使用して経営状況を分析するのが基本となるからです。そこで、まずは空室率を計算する際のポイントや計算例などについて紹介します。

繰り返しとなりますが、空室率は「年単位」で計算することが重要であるため、空室率を短期的に見て判断するのは間違いであるといえます。

たとえば、「現時点で、20戸のマンションで10戸空いているから、空室率は50%である」という判断の仕方は、その時点での空室率(時点空室率)を表しています。不動産投資は長期に渡って運用する投資スタイルですので、当然ながら、この「時点空室率」のみでは正しい判断ができません。

時点空室率の計算方法は、【時点空室率 = 現在の空室 ÷ 全体の部屋】で割り出せるシンプルなものですが、あくまでも現時点でのデータであるということを頭に入れておきましょう。

では、空室率を年単位で求める方法とはどのようなものでしょうか。年単位で算出したい場合は、年間の稼働日に対する空室率を計算するようにします。計算式はこちらです。

たとえば、全部で20室ある物件で、空室が3室3カ月間(91日)の場合、(3室×91日)÷(20室×365日)で、空室率は約3.7%と算出することができます。

アパート・マンション経営において理想的な空室率とはどのくらいなのでしょうか。

一部の投資家の間では「空室率20%」をひとつの判断材料としている傾向にあります。その理由として、総務省が発表している全国の賃貸住宅の空室率は、ここ10年ほど17%~18%台で推移しているという点があります。

また、金融機関が融資をする際の判断として、空室率20%を一定の負荷要素とし、収益還元評価を算出することがあるという見方もあります。

仮に20戸の部屋がある物件の場合、年間貸し出し可能戸数は【20戸×12カ月=240戸/年】で240戸となります。しかし、年間空室率が20%となると、1年間における空室数が【240戸×20%=48戸】となります。つまり、ほとんどの場合で以下のいずれかの状態、もしくはそれに近い状態になることが考えられます。

・3戸が16カ月空室

・4戸が12カ月空室

・6戸が8カ月空室

・8戸が6カ月空室

・12戸が4カ月空室

・16戸が3カ月空室

できれば空室率は少ないほうが利益につながるので、理想としては年単位での空室率が5~10%の物件が好ましいと考えられるでしょう。

東京をはじめ、全国の空室率はどのようになっているのでしょうか。ここでは空室率の推移について見ていきましょう。

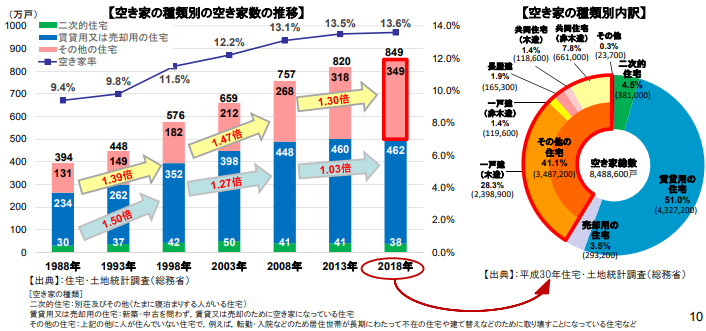

総務省が5年ごとに調べている「住宅・土地統計調査」によると、最新版となる平成30年の調査おいて、全国の空き家の総数は848万9千戸、空き家率は13.6%となり、過去最高となっています。

出典:国土交通省 – 平成30年住宅・土地統計調査の集計結果(10ページ)

中でも、賃貸用の空き家は432万7200戸で、全国の空き家総数のうち半分以上を占めています。また、賃貸用の住宅における空室率の推移(※)は、平成15年時点では17.3%だったものの、平成20年・平成25年では18.4%、平成30年では18.5%と、こちらも微増ではあるものの右肩上がりの結果となっています。

※参考:国土交通省 – 平成30年住宅・土地統計調査の集計結果(11ページ)

先ほど紹介した総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、東京都における賃貸用の空き家数は57万9,000戸となっています。全国の賃貸用空き家432万7,200戸のうち、東京都だけで約13%の割合を占めていることがわかります。

ちなみに、前回の平成25年に行った調査では59万8,400戸でしたので、平成30年のほうが多少は空き家数が減少しています。とはいえ、同調査が開始された昭和58年では26万9,200戸だったのが、そこからは右肩上がりに増え続けており、平成30年の段階では倍以上に増えています。今後も需給と供給のバランスによっては増加していくことが考えられるでしょう。

これまでの内容で、全国的に空室率は増加の一途をたどっていることがわかりました。では、空室率が上がっている原因としてどのようなことが考えられるのでしょうか。

空室率が上がると考えられる原因のひとつに、少子高齢化問題があります。国土交通省のデータ(人口の将来推計)によると、2065年には日本の人口は9千万人を切り、総人口のうち38%は高齢者と予想されています。

このように人口が減少していくと、住宅のストック数のほうが需要を上回ることになります。その結果として「賃貸住宅の供給過多」となり、空室率は上昇することが考えられるのです。

前述のとおり、日本においては将来的に人口減少が見込まれている一方で、毎年新しい賃貸物件が建設されていることも空室率を上げている原因のひとつと考えられています。

【新設住宅着工戸数の推移 単位:1,000戸】

| 年度 | 総戸数 | 持家系 | 借家系 |

|---|---|---|---|

| H25 | 987 | 612 | 375 |

| H26 | 880 | 514 | 366 |

| H27 | 921 | 531 | 390 |

| H28 | 974 | 541 | 433 |

| H29 | 946 | 531 | 416 |

| H30 | 953 | 555 | 398 |

| R元 | 884 | 543 | 341 |

| R2 | 812 | 502 | 310 |

出典:国土交通省 – 令和3年度 住宅経済関連データ(1)新設住宅着工戸数の推移(総戸数、持家系・借家系別)

人口は減少の一途をたどっているにもかかわらず、毎年30~40万戸程度の新しい賃貸住宅が次から次へと建設されていることがわかります。そのため、賃貸住宅のストック数は年々増え続ける一方となっています。

ここでは、空室率への対策として、物件選びをするときに大切な2つの視点を紹介していきます。

空室率は、広い範囲だけを見て判断しても、実際に検討している狭いエリアのことは見えてきません。需要と供給のバランスは狭い範囲で精査することが必要です。

たとえば、都内のある区全体で見れば空室率は低いものの、その区の一部地域では一時的に賃貸物件建設による供給過多となっており、空室率が特に高くなっているケースなどがありえるからです。このように、需要と供給のバランスは同じ都道府県、市区町村でもエリアによって違うため、範囲をできるだけ狭くして細かく精査すべきです。

人気エリアにある物件なのに空室率が高い、立地条件は悪くないものの空室期間があまりにも長いといった場合、ひょっとすると物件の管理会社に問題があるのかもしれません。管理会社が積極的に空室対策を行っていない可能性が考えられます。

管理会社がきちんと集客活動をしなければ、いつまでたっても物件の空室は埋まりません。したがって、空室対策に強い管理会社を選ぶことが重要です。一般的に管理会社が空室対策として行うことには、以下のような内容があります。

管理会社は空室対策として、まず家賃・更新料・敷金・礼金などの見直しを行います。ある程度年数が経っている物件だと、周辺の賃貸物件の家賃をリサーチして家賃を値下げする可能性もあります。

なお、入居者に家賃保証会社へ加入してもらう場合は、仮に敷金をゼロにするとしてもそれほど心配はいりません。また、入居者の負担をさらに減らすためには礼金を無くすのもひとつの方法です。これらはコストをかけずにすぐに行える空室対策でもあります。

なかなか入居者が決まらない物件ならば、今まで避けてきた層をターゲットにするのも効果的です。外国人労働者や高齢者など、入居者の幅を広げるようにします。

入居者が無料で使えるWi-Fiや宅配ボックスを導入すると、ほかの物件との差別化を図れるようになります。そのうえ、リノベーションで2部屋を1部屋にするなど思い切った間取り変更をすることも、人気物件に生まれ変わる可能性を秘めているといえます。

では、入居付けに強い管理会社の特徴にはどのような点が挙げられるのでしょうか。

「この物件に入居したい」と思わせるような営業力がなければ成約には至りません。入居希望者のニーズをうまく聞き出し、物件の魅力をアピールできる人材が豊富な管理会社を選ぶことが大切です。

近年ではインターネットの不動産情報を見てから物件を選ぶ人も多いため、不動産ポータルサイトへの広告を積極的に出稿する会社も集客力が高くおすすめです。エリアの情報に強い営業担当者がいればさらに心強いでしょう。地域のサービス情報を入居希望者へ知らせることができます。

また、入居希望者の希望をできるだけくみ取り、場合によってはオーナーへと伝えてくれる営業担当者がいるかどうかも重要です。入居希望者だけでなくオーナーとも信頼関係が築けるような、コミュニケーション能力が高く信頼性の高い人材がいるかどうかを確認してみてください。

オーナーの中には、管理会社へ管理を委託するのではなく、自主管理を検討している人もいるのではないでしょうか。自主管理であっても賃貸経営には空室対策が欠かせません。

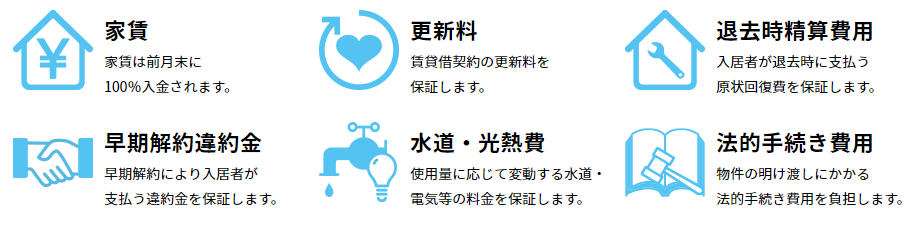

近年では、家賃保証会社がサービスの一環として空室対策を行っているところがあります。自主管理を希望するオーナーならば、こういった家賃保証会社を使うのも賢明な選択肢のひとつです。ここでは、数ある家賃保証会社の中でも、株式会社Casaが提供する家賃保証サービス「家主ダイレクト」を紹介していきます。

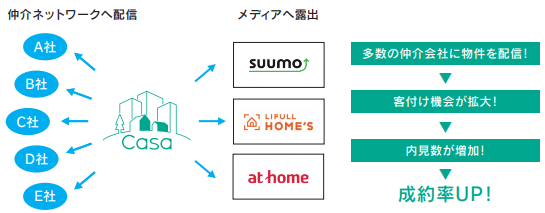

家主ダイレクトの空室対策として特筆すべきは以下の点です。

まず、対象エリアの仲介会社へ空室状況を配信することで、客付けの機会を増やしてくれる特長があります。Casa独自の仲介会社ネットワークは22,000店舗あるため、入居率アップを期待できます。

また、「孤独死保険」や「原状回復費用の補償」など、オーナーの不安を解消できる保証サービスを揃えている点もポイントです。このような保証があることで、今まではリスクが高いとして入居対象外だったような人をターゲット層の中に取り込める可能性があります。

すでに物件を所有しているオーナーの場合、空室率の問題はアイデア次第で解決ができることがあります。ここではそのアイデアをいくつか紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

1.物件の適切な管理と環境整備を行う

内見に来た人に物件を気に入ってもらうためには、物件の適切な管理と環境整備が重要です。内見対象の部屋はもちろんのこと、建物のエントランスや共用廊下なども常に綺麗にしておきましょう。室内の場合は特に水回りを清潔に保つことがポイントです。

2.広告の内容を見直す

インターネット広告に出稿している物件の写真や文章を見直すのもおすすめです。写真の数をなるべく増やし、直近のものを掲載するようにしましょう。物件の魅力を伝えるセールス文は、「駅徒歩5分で通勤・通学便利」など、わかりやすくアピールします。

3.入居者審査や募集条件を緩和する

入居者審査や募集条件を緩和すると、ターゲット層が広がります。今までの賃貸経営では、外国人や高齢者などはリスクが高い層として審査段階で断ることが少なくありませんでした。しかし、近年では入居者自身に家賃保証会社へ加入してもらうことにより、万が一のリスクの多くは回避できるようになってきており、オーナーが安心して部屋を貸すことにつながっています。

空室率は賃貸経営オーナーを大いに悩ませる問題です。しかし、管理会社への委託や、自主管理オーナーならば家賃保証会社の保証内容によって、空室率は改善させることが期待できます。すでに物件を所有している場合は、集客のアイデアを実践することで空室率を改善できる可能性があります。

不動産投資を安心・安全にするためには、安定した家賃収入が欠かせません。ぜひ管理会社や家賃保証会社、集客アイデアを利用しながら、収益力の高い賃貸経営を実現してみてはいかがでしょうか。

宅地建物取引士、整理収納アドバイザー1級、福祉住環境コーディネーター2級の資格を保有。家族が所有する賃貸物件の契約や更新業務を担当。不動産ライターとしてハウスメーカー、不動産会社など上場企業の案件を中心に活動中。